Histoire

Des onze fiefs médiévaux composant Châteaufort, ceux du Four à Ban, du Haydieu, de La Perruche, de la Motte, de la Chapelle des Boisseaux et de la Ferme de la Grange ont disparu.

Seuls quatre demeurent :

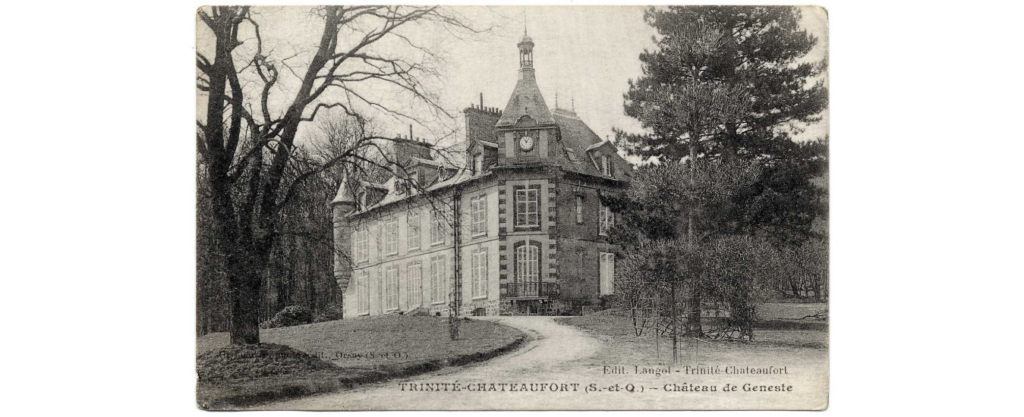

- La Geneste dont le château est rebâti en 1614 avec des pierres du donjon de Marly. Ce château a laissé place à une construction datant de 1857

- Le Gavoy dont le château actuel a été bâti après 1809

- Marly

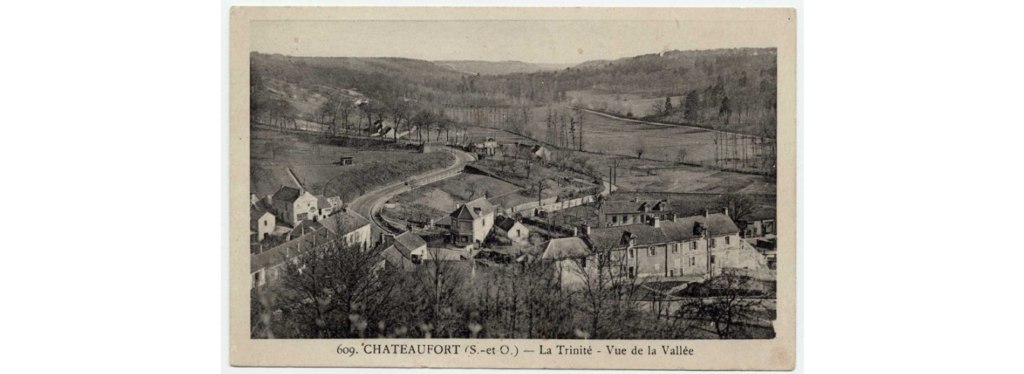

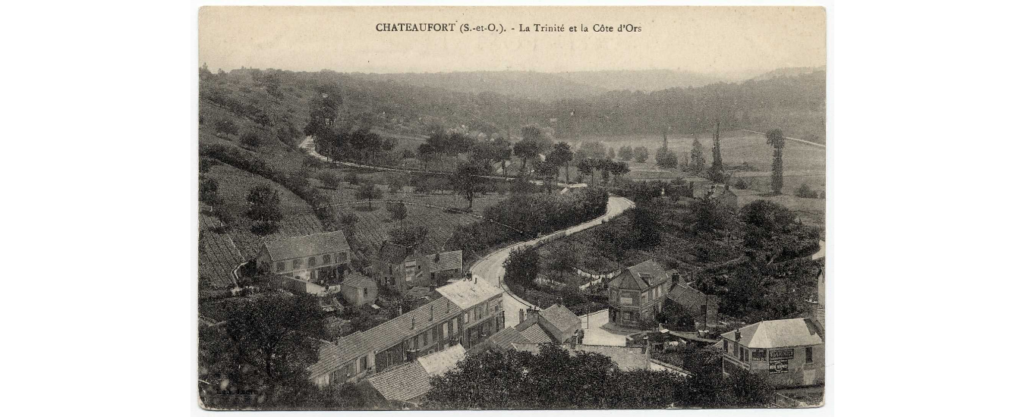

- Ors dont l’existence est attestée dès 1354

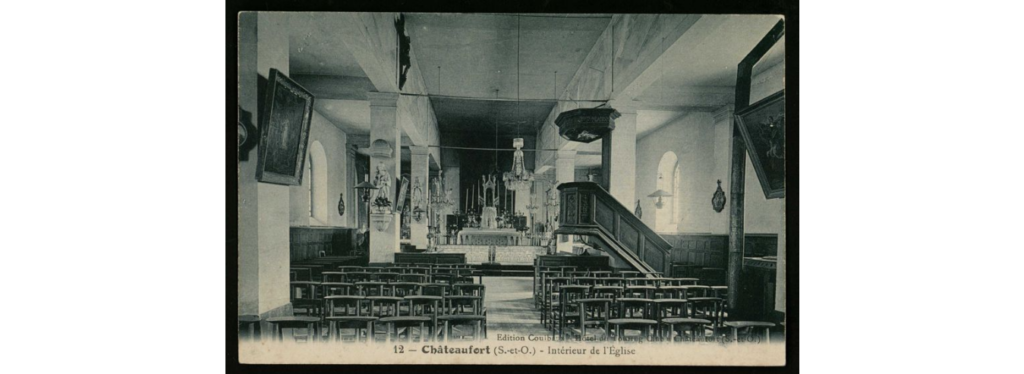

Autrefois, le doyenné de Châteaufort avait une telle importance qu’il était le siège de 98 paroisses s’étendant de Saint-Germain-en-Laye à Nanterre et jusqu’à la région d’Étampes.

La tour, les souterrains et les prisons sont des témoins de l’histoire médiévale de la commune.

En 1068, Châteaufort était donc une importante forteresse appartenant à trois frères : Guy Ier de Montlhéry, Hugues le Roux et Amaury.

Dans les textes anciens, seuls Guy Ier et Hugues le Roux sont désignés comme seigneurs contrairement au chevalier Amaury qui est présenté comme soldat.

Guy Ier de Montlhéry, Hugues le Roux et Amaury possédaient outre celle de Châteaufort, de nombreuses autres forteresses en Île-de-France. Ces places fortes étaient les verrous du domaine royal.

Guy le Rouge hérita des forteresses de Montlhéry, de Gometz et de Châteaufort à la mort de son père Guy Ier de Montlhéry.

Les trois forteresses passèrent ensuite à Hugues de Crécy, fils de Guy le Rouge.

Louis VI le Gros comprit que son autorité royale passait par la soumission de ces seigneurs alentours, mieux armés. Afin de reprendre le pouvoir, le roi provoqua chez notre sanguinaire seigneur Hugues de Crécy une vive rancœur. Louis VI fit rompre ses fiançailles avec la fille de Guy le Rouge puis il retira à Hugues de Crécy sa charge de sénéchal.

Enfin, il lui confisqua son château de Montlhéry pour le donner à Milon de Bray, cousin d’Hugues de Crécy.

Pour récupérer son bien, Hugues fit enlever son cousin et le traina de prison en prison jusqu’à l’enfermer dans celle de la tour en bois de Châteaufort. Une nuit, il étrangla Milon et fit basculer le corps dans le vide pour simuler une évasion. L’affaire arriva aux oreilles de louis VI qui vint s’emparer du château de Gometz, où s’était retiré Hugues de Crécy.

Sachant qu’il ne pourrait échapper à un duel de justice au cours duquel il pourrait perdre la vie, Hugues avoua publiquement son crime et se précipita aux pieds du roi pour lui demander sa grâce. Celle-ci lui fût accordée et Hugues de Crécy alla s’enfermer dans différents monastères.

Châteaufort se trouva sans seigneur puisqu’Hugues de Crécy n’avait pas de descendance. C’est ainsi que la place tomba dans le domaine royal. Pour ne plus avoir d’ennuis, Louis VI fit abattre une grande partie des fortifications.